班级阅读意味浓,课程建设初见型——常熟市班级阅读生活课程建设专题研讨

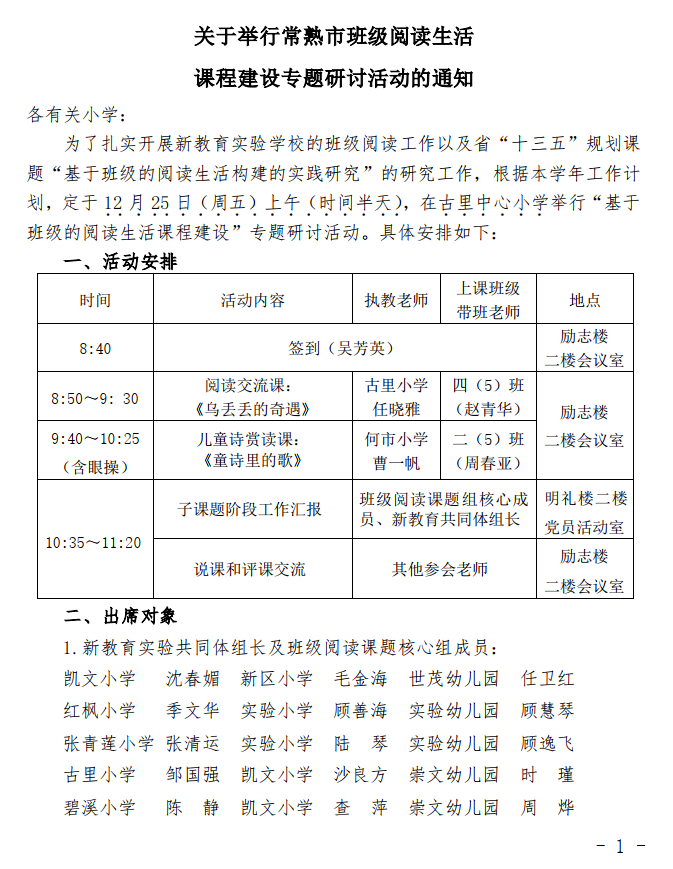

为了深入开展新教育实验学校的班级阅读工作以及省“十三五”规划课题“基于班级的阅读生活构建的实践研究”的研究工作。12月25日上午,在古里中心小学举行了“基于班级的阅读生活课程建设”专题研讨活动。常熟市新教育共同体组长、班级阅读课题组成员、新教育一组成员学校教科室主任及骨干教师与会,市教研室周丽月老师出席并主持本次活动。

古里中心小学任晓雅老师和何市中心小学曹一帆老师分别执教四年级阅读交流课《乌丢丢的奇遇》、二年级儿童诗赏读课《童诗里的歌》。

《乌丢丢的奇遇》是金波爷爷创作的一部关于“爱与成长”的童话小说,任晓雅老师课前就与孩子们一起反复读了这本书。课上她首先用一张思维导图帮助孩子们回顾了故事的主要内容,然后引领孩子合作学习,去寻找乌丢丢“奇遇经历”中的“成长密码”。孩子们通过交流分享,感悟到不管是乌丢丢还是生活中的我们,只有“懂得了爱”,才会去“回报爱”,实现生命的成长。任老师还引导孩子关注书中的“十四行诗花环”,去感受本书的文体之美和作家语言的魅力。

《童诗里的歌》是一堂儿童诗赏读课,何市中心小学的曹一帆老师首先设计了“听声识音”环节,让二年级的小朋友认识什么是“拟声词”,随后带领他们赏读了一组诗歌,有《唱歌》《小雨点》《大山是个音乐家》《巴喳巴喳》等,使小朋友感受到拟声词读起来既富有节奏,又能引发想象。课堂上,小朋友们兴趣盎然,朗读、表演、想象、创编,徜徉在诗歌的语言王国里。

课后,来自新教育共同体一组成员学校的教科室主任及骨干教师开展了评课交流活动。大家一致认为,两堂课教学目标明确,思路清晰,体现了儿童大阅读的理念,尤其是由这样的阅读课再向外延展,构建了适合于儿童发展的主题阅读课程,从而成为了课题研究中非常有价值的研究案例。同时,老师们就如何进一步优化指导、细化设计提出了建设性的意见。

新教育共同体组长、课题组核心成员在周丽月老师的组织下开展了课题专题研讨。课题组成员、古里中心小学邹国强老师作了“基于班级的生活课程建设”子课题阶段汇报,汇报从“课程读物的选择、课程的设计与开发、课程实施的相关条件”这三个方面展开,重点解读了“课程的设计与开发”。他在此前多次课题研究活动基础上,结合本校教学研究中的实例,对“球型阅读课程”的内涵、分类及操作流程进行了深度解析。与会老师在充分肯定这一报告的基础上,展开了互动交流。沈春媚、沙良方、查萍、顾善海、季文华、毛金海、陈静等老师对于“如何进一步明晰‘球型课程’内在的结构”“如何充分体现班级及生活的元素”“如何更精准地定位课程名称”“如何确定课程推荐书目”等问题进行了热烈的讨论,班级阅读生活课程的模型在讨论中也初步明晰。周丽月老师在大家讨论的基础上,对本次活动进行了总结,她充分肯定了此次课题研究活动的价值和意义,对于阅读课程的建设提出了中肯的建议,并就下阶段的中期汇报工作提出了具体的工作要求。

本次专题研讨活动,进一步深化了班级阅读的研究,推动了课题研究向纵深的发展,收到了预期的效果。

用户登录